摘要

[]摸底摸底,摸清了,才有底,保险业公司治理情况排名新近出炉,让行业状况一目了然了。

各家保险机构的公司治理得了多少分?分数是怎么来的?资优生和差生,会有哪些不同待遇?监管摸到的行业公司治理风险点有什么?下一步行业需要做什么?券商中国记者带您一一梳理。

治理评分最高96.8,最低63.95

根据保监会发布的《保险法人机构公司治理评价办法(试行)》,保险机构的公司治理评价采用评分制,等级共分为四类,等级划分标准为:

优质类,即综合评分大于等于90分,小于等于100分的保险法人机构;

合格类,即综合评分大于等于70分,小于90分的保险法人机构;

重点关注类,即综合评分大于等于60分,小于70分的保险法人机构;

不合格类,即综合评分小于60分的保险法人机构。

本次保险法人机构的公司治理评估结果,划分了中资和外资两个群体。整体上看,外资险企公司治理情况好于中资险企,不过,得分最高的为中资险企,最差的也为中资险企,显示不同中资险企之间公司治理水平差距更大。

中资保险公司:4家为重点关注类

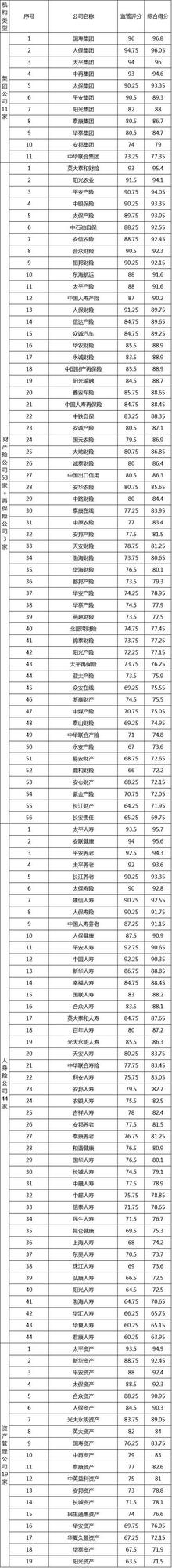

参与评估的中资保险法人机构共计 130 家,包括保险集团公司 11 家,财产险公司 53 家,再保险公司 3 家,人身险公司44 家,保险资产管理公司 19 家。

从平均分看,130 家中资保险法人机构公司治理综合评价平均得分 83.74 分。按公司类型来看,集团公司平均得分最高,为 89.26 分;财产险和再保险公司、人身险公司、资产管理公司平均得分在 83 分左右。

从评级结果看:

优质类公司 35 家,即得分90 分以上;

合格类公司 91 家,即得分大于等于 70 分小于 90 分;

重点关注类公司 4 家,即得分大于等于 60 分小于 70 分,包括君康人寿、华夏保险、华汇人寿和长安责任保险;

不合格类公司0家,即没有公司得分小于 60 分。

外资保险公司

平均86分,得分都在70以上

评估范围:

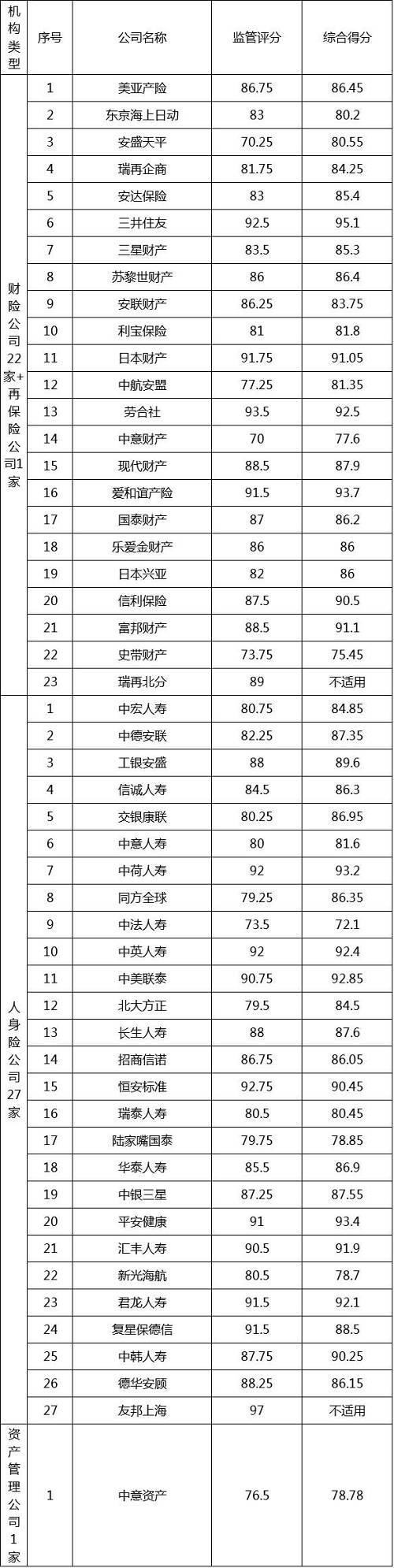

此次现场评估的外资保险公司共51家(分公司选定2家,恒大人寿由于去年已接受保监会检查,未列入此次评估),其中,财产险公司22家,人身险公司27家(含1家分公司),再保险公司1家(分公司),资产管理公司1家。

平均分:

49家保险法人机构(友邦及瑞再2家外国保险公司在中国设立的分公司不参与公司自评)公司治理综合评价平均得分86.21分。其中财产险和再保险公司平均得分85.84分,人身险公司平均得分86.80分,资产管理公司得分78.78分。

评级结果:

优质类公司14家,即得分大于等于90分;合格类公司35家,即得分大于等于70分小于90分;没有重点关注类和不合格类公司。

评估结果是怎么产生的?

保险法人的公司治理评价等级,取决于综合得分,综合得分满分100分,由机构自评分和监管评分加权得出,权重分别占40%、60%。

其中,机构自评每年开展一次,从职责边界、胜任能力、运行控制、考核激励、监督问责等五个方面进行。于次年5月15日前将自评表连同公司治理报告向保监会报送,结果经保监会核实后作为次年整个年度的机构自评分。保监会可根据现场和非现场监管情况对机构自评分进行调整。

保监会指出,公司自我评价存在不客观、不合规的情况。中资险企主要表现为自我评价失真,自评满分,自评分与监管评分相差过大,没有按照自评分值要求评分等。外资保险公司总体而言自评得分较为符合实际,但也有少数公司存在自我评价不客观、得分过高的问题。对存在上述问题的公司,保监会已在综合得分中对其进行了相应调整与扣减。

监管评分则来自保监会从依法合规方面对保险法人机构实施的监管评价,每季度更新一次。监管评价指标分为约束性指标、遵循性指标及调节性指标。其中:

约束性指标,反映在公司治理方面是否违反现行有效的法律法规;

遵循性指标,反映在公司治理方面是否遵循现行有效的监管性指引;

调节性指标,描述保险法人机构是否存在特定情形,包括:因公司治理收到监管函、有关公司的媒体负面报道或举报经保监会认定属实且对公司治理造成重大影响、最近一年公司董事及高级管理人员被监管谈话三次以上、公司自评分与监管评分偏差度大于等于25%等。

公司治理存在哪些问题?

去年保监会也曾对保险机构的公司治理作出评估,并打出分数,但分数打是打了,对于“好孩子好在哪里,坏孩子坏在哪里”并不十分清楚。今年的评估,由于是监管首次对保险机构进行现场评估后作出的,亲自去公司作了评估,因而分数背后的情况更为具象。谁家治理风险大、大在哪里,监管有了直接的一手信息,摸清了底,心里有了数。

“可以说,风险隐患表现各异,违法违规行为花样繁多。”保监会副主席梁涛在行业内部会议上如此说道。通过这次全国首次开展的现场评估工作,监管摸到的全行业公司治理风险点主要有以下几方面。

一、公司治理有效性有待进一步提高。

从中资险企来看:

一是公司章程约定和执行存在缺失。部分公司章程约定不符合监管要求,公司章程“报行不一”。

二是股东大会管理不到位。存在会议通知迟滞、委托授权手续不齐、档案管理不规范等问题。

三是董事会建设不完善。部分公司董事会人数同章程不一致,董事会构成不符合规定,人员素质结构不合理,存在董事超期“服役”,未建立独董制度,独董长期未达到章程约定人数,专业委员会建设不足,部分公司滥用通讯表决方式。

四是监事会作用发挥不够。部分公司监事以列席董事会方式履职,监事会会议频次不足,审议流于形式。部分公司监事会组成不符合法律规定和章程约定。

五是内部授权不合理。股东大会、董事会和管理层之间授权机制不明确、过度授权或授权笼统,授权没有期限,越界行权。六是董事、监事与高管人员履职和考核激励机制不合规。部分公司未明确董事尽职考核评价制度,未明确绩效薪酬延期支付,薪酬延期支付不合规等。

外资险企的“三会一层”运作上也存在一定问题:

一是董事会建设及运转不规范。主要表现在部分公司董事会成员背景不符合要求,会议决议未报告或未及时报告保监会等方面。

二是大多数公司专业委员会的辅助决策作用发挥不足,其成员人数不足或不符合资格。

三是部分公司董事会与管理层重合程度较高,造成治理结构的不稳定性。

二、个别公司股东股权方面存在问题。在这个问题上,中资险企和外资险企表现也有所不同。

中资公司主要表现在五大方面:

一是非自有资金出资问题。个别公司股东涉嫌使用保费自我循环注资、融资出资或增加股东层级虚假增资。

二是规避持股比例限制。

三是通过收购股东间接取得控制权。

四是借道股权质押变相出让股权或融资。

五是股东行为不合规。存在股权被诉讼保全措施或强制执行、质押或解质押、股东更名等事项未及时报告,股东未告知其控股股东、实际控制人变更及股东间关联关系等问题。

而外资公司股东股权问题主要有两点:

一是保险公司不掌握股东相关信息或未能及时了解股东变更情况。

二是部分公司股东名册管理缺位,存在股东名册不完整、股东名册记录不符合实际的情况。

三、内部管控机制需要进一步完善。

一是内审力量配备不足。审计对象范围覆盖不全,内审人员配备不达标,未建立内审信息系统,未建立风险管理信息系统。

二是发展规划程序不完整,执行不到位。部分公司规划制定实施不及时,审议程序不合规,未设立发展规划委员会,未制定规划的分解和落实措施,现行规划未经股东大会批准等。

四、关联交易管理亟需进一步加强。

一是关联方档案管理不完备。包括更新不及时,股东未提交不存在不当利益输送书面声明。

二是关联交易管理不完善。包括未对关联交易开展有效的审计,公司与主要股东及关联方重大关联交易未经独董审议,公司关联股东、董事未回避表决关联议题,未及时披露重大关联交易、资金运用关联交易信息,未按时向中国保监会报送关联交易季度报告。

三是部分公司的关联交易存在重大风险。包括通过资产管理产品、信托计划等多层嵌套,向关联方输送利益。

五、集团管控需进一步规范。

一是单一股东持股比例超标。二是个别公司存在股份代持。三是涉嫌设置多重架构规避监管。四是股权质押比例偏高。五是非保险子公司管理不合规,表现为给非保险子公司提供担保或资金借贷,使用非自有资金出资非保险子公司,未按规定将全部子公司纳入并表范围,非保险子公司信息披露不合规等。

评价结果对公司有啥影响?

保监会表示,将向各保险机构一对一反馈公司治理综合评级结果、监管评价分数、评估发现问题及相关风险隐患。同时,敦促保险机构落实整改,对评估中发现的重大违法违规线索,保监会将持续跟进开展专项核查,严肃查处违法违规行为。对重点问题及重点机构,保监会还将开展公司治理评估回头看,重点抽查公司治理有效性、股权资本真实性及关联交易合规性等方面。

从全行业公司看,保监会将分类别采取监管措施。对评级结果为优质类的公司,保监会将督促落实整改。对合格类和重点关注类公司,视情况将采取监管谈话、下发监管函以及行政处罚等监管措施。

根据保监会2015年12月发布的《保险法人机构公司治理评价办法(试行)》,公司治理评价结果用于非现场监管,并根据非现场监管结果实施分类监管。行政许可事项若许可条件包括公司治理,评级结果将作为审核依据之一。

同时,保险机构的公司治理评级结果不同,也将受到不同的监管措施情况:

一、优质类公司:不会受到保监会特别的监管措施.

二、合格类公司:可能受到以下一项或多项监管措施:1.监管谈话;2.书面风险提示;3.要求公司限期整改所存在的问题。

三、重点关注类公司:可能受到的监管措施,除了合格类公司的外,还可能包括以下一项或多项:1.要求提交改善公司治理的计划;2.针对所存在的问题进行现场检查;3.要求调整负责人及有关管理人员。

四、不合格类公司:可能受到的监管措施,包括合格类、重点关注类公司的外,还可能有,被依法采取整顿、接管以及保监会认为必要的其他监管措施。

各险企要逐项整改并落实

保监会对各家保险公司作出以下工作要求:

一、抓紧制定整改方案。各公司应当高度重视此次公司治理评估结果,在接到监管部门关于公司治理评估的反馈结果及监管意见后,按照文件要求,针对自身存在的问题抓紧制定切实可行的整改方案,明确整改措施和时间表,并将方案书面报至保监会。

二、逐项整改落实。各公司应当依据相关法律法规、监管规定和监管意见的有关要求,按照整改方案,对评估发现的问题逐项整改,并将整改结果书面报至保监会。

三、切实提高公司治理水平。各公司应当以此次评估和整改为契机,加强对公司治理相关监管政策制度的学习,牢固树立依法合规意识,全面查找公司在三会一层运作、股权管理、关联交易管理、内部管控、规划管理等方面存在的问题,进一步完善制度、规范运作、加强问责,切实提高公司治理水平,有效防范风险。

“时间相当紧张。”一家保险公司董事会办公室相关人士对券商中国记者说,已经切实感受到了保险强监管的压力,此前行业召开公司治理风险的会议,气氛压抑。他以修改公司章程为例“诉苦”道,监管要求按照章程指引逐条落实章程修改,并于今年年底前完成。而公司章程修订要由董事会发起,修订后要经股东大会审议通过,之后上报保监会审批,审批之后才能实行,今年留给他们的时间不多了。

TIPS:监管治理回放

公司治理一直是保险业监管的核心问题之一,因为行业出现的诸多问题和乱象,根子上就在于公司治理不达标——内部人控制、股东一股独大、老板一言堂等现象的存在,“三会一层”架构没有发挥实效。

去年开始,保监会启动对保险机构的公司治理评估工作,并打出分数,但去年的分数打是打了,对于“好孩子好在哪里,坏孩子坏在哪里”并不十分清楚。

今年上半年,保监会动用36个保监局监管资源,对全部中外资保险公司法人机构“全覆盖”开展公司治理“现场评估”,监管深入公司作的评估,因而分数背后的情况更为具象。

谁家治理风险大、大在哪里,监管有了直接的一手信息。用保监会副主席梁涛的话说,今年首次开展的现场评估工作,让其对保险市场的公司治理摸清了底子、心里有了数。“可以说,风险隐患表现各异,违法违规行为花样繁多。”